ヘチマたわしを使った風呂掃除に関心をお持ちではないでしょうか。

自然素材で環境に優しいイメージがありますが、実際の効果や正しい使い方、気になるデメリットについて知りたい方も多いでしょう。

特に、カビや黒い変色の心配、期待できる耐久性については気になるところです。

この記事では、ヘチマたわしを風呂掃除に活用するための具体的な情報をお届けします。

基本的な使い方から、汚れが気になった際の漂白といったお手入れ方法、さらには自分で作る際の作り方や最適な収穫時期、失敗しないためのコツまで、幅広く解説していきます。

この記事でわかること

- ヘチマたわしの風呂掃除での具体的な効果と正しい使い方

- カビや黒ずみを防ぐお手入れ方法と知っておくべきデメリット

- 失敗しないヘチマたわしの作り方と最適な収穫時期

- ヘチマたわしの耐久性と適切な交換のタイミング

ヘチマたわしで行う風呂掃除の基本と効果

- ヘチマたわしの驚くべき効果とは?

- 正しいヘチマたわしの使い方と洗い方

- 知っておくべきヘチマたわしのデメリット

- ヘチマたわしの耐久性と交換の目安

- ヘチマたわしにカビが生えるのを防ぐ

- たわしが黒い変色をする原因と対策

- 汚れを落とすための漂白とお手入れ

ヘチマたわしの驚くべき効果とは?

ヘチマたわしが風呂掃除で注目される最大の理由は、その優れた洗浄効果にあります。

ヘチマの持つ天然の繊維構造が、浴槽の湯垢や石鹸カス、皮脂汚れなどを効果的に絡め取ってくれるのです。

プラスチック製のスポンジとは異なり、適度な硬さがあるため、軽い力でこするだけで汚れをしっかりと落とすことができます。

また、ヘチマたわしは洗剤の使用量を減らせるというメリットもあります。軽い汚れであれば、基本的にお湯や水だけで十分にきれいにすることが可能です。

これは、環境負荷を低減したいと考える方にとって大きな魅力と言えるでしょう。もちろん、油分を含んだ頑固な汚れには、少量の石鹸や中性洗剤を併用するとより効果的です。

ヘチマたわしの主な効果

ヘチマたわしは、以下のような点で風呂掃除に優れた効果を発揮します。

- 適度な硬さの繊維: 浴槽や床の湯垢、石鹸カスをしっかりとかき落とします。

- 環境への配慮: 洗剤の使用を抑えられ、使用後は土に還るため環境に優しいです。

- 水切れの良さ: 速乾性に優れ、プラスチック製スポンジより衛生的です。

- 多用途性: 浴槽だけでなく、壁、床、排水口周りの掃除にも活用できます。

このように、ヘチマたわしは洗浄力の高さと環境への優しさを両立した、非常に優れた掃除アイテムです。日々の掃除に取り入れることで、快適でエコなバスタイムを実現できます。

正しいヘチマたわしの使い方と洗い方

ヘチマたわしの効果を最大限に引き出すためには、正しい使い方を理解しておくことが重要です。乾燥している状態では硬いため、まずは準備から始めましょう。

使用前の準備

新品のヘチマたわしや乾燥した状態のものは、非常に硬く感じられます。そのため、必ず水やお湯に浸して十分に柔らかくしてから使用してください。

数分間浸しておくと、繊維が水分を含んでしなやかになり、扱いやすくなります。このひと手間をかけることで、浴槽などを傷つけるリスクを防ぎ、掃除効果も高まります。

掃除中の使い方

柔らかくなったヘチマたわしで、浴槽や壁、床などを優しくこすり洗いします。円を描くように動かすと、効率的に汚れを落とすことが可能です。前述の通り、軽い汚れなら水だけで十分ですが、皮脂汚れなどが気になる場合は、固形石鹸などを直接こすりつけて泡立ててから使用すると良いでしょう。

蛇口周りや排水口などの細かい部分は、ヘチマたわしを小さくカットして使うと掃除しやすくなります。

使用後のお手入れと保管

使用後のケアは、ヘチマたわしを長持ちさせる上で最も大切なポイントです。使い終わったら、まず流水で付着した汚れや石鹸カスを徹底的に洗い流します。その後、両手で挟むようにして水気をしっかりと切り、風通しの良い場所で吊るして乾燥させてください。浴室内に放置すると湿気でカビが発生しやすくなるため、避けるのが賢明です。

知っておくべきヘチマたわしのデメリット

多くのメリットがあるヘチマたわしですが、いくつか知っておくべきデメリットも存在します。これらを理解した上で使用することが、快適なヘチマライフにつながります。

ヘチマたわしの主なデメリット

- 泡立ちが悪い: 一般的なスポンジに比べ、洗剤の泡立ちは控えめです。繊維で汚れを物理的にこすり落とすイメージで使う必要があります。

- 使い始めの硬さ: 新品の状態は硬く、水で柔らかくする手間がかかります。

- カビの発生リスク: 天然素材のため、湿ったまま放置するとカビが生えやすいです。使用後の乾燥は必須となります。

- 販売場所が限定的: スーパーなどでは見かけないことも多く、オンラインストアや自然食品店などで探す必要があります。

特に、泡立ちの悪さは、普段から豊かな泡で洗うことに慣れている方にとっては、物足りなく感じるかもしれません。しかし、これは洗浄力が低いという意味ではなく、洗浄の仕組みが違うということです。少量の洗剤でも汚れはしっかり落ちるため、慣れてしまえば問題ないでしょう。

また、カビの発生は最大の注意点です。後述する正しいお手入れ方法を実践し、清潔な状態を保つことを心がけてください。

ヘチマたわしの耐久性と交換の目安

ヘチマたわしは、一般的なプラスチック製のスポンジと比較して、非常に耐久性が高いという特長があります。適切な管理を行えば、一つのたわしを長く使い続けることが可能です。

使用頻度やお手入れの状況によって差は出ますが、風呂掃除用として毎日使用した場合でも、一般的に3ヶ月から半年程度は問題なく使用できます。中には1年以上使っているという声もあり、コストパフォーマンスに優れたアイテムと言えるでしょう。

ただし、永遠に使えるわけではありません。快適かつ衛生的に使い続けるためには、適切な交換時期を見極めることが大切です。以下のようなサインが見られたら、交換を検討してください。

交換のサイン

- 繊維がへたってきて、コシがなくなる

- 汚れ落ちが悪くなったと感じる

- 部分的に繊維がちぎれたり、ほつれたりする

- 正しい手入れをしても、不快な臭いや取れない黒ずみが残る

特に、繊維が柔らかくなりすぎて汚れをかき出す力が弱まってきたら、交換のタイミングです。使い古したヘチマたわしは、細かく切ってコンポストに入れたり、土に埋めたりすることで自然に還すことができます。最後まで環境に優しいのがヘチマたわしの魅力です。

ヘチマたわしにカビが生えるのを防ぐ

天然素材であるヘチマたわしにとって、最大の敵は「カビ」です。浴室のような湿度の高い環境では特に注意が必要で、適切に管理しないと黒い点々としたカビが発生してしまいます。しかし、いくつかのポイントを押さえるだけで、カビの発生を効果的に防ぐことが可能です。

最も重要なのは、「使用後は必ず乾燥させる」ということです。カビは水分と栄養(石鹸カスや皮脂など)がある場所で繁殖します。この条件を断ち切ることが、何よりも効果的な対策となります。

カビを防ぐための3つの鉄則

- しっかりすすぐ: 使用後は、カビの栄養源となる石鹸カスや汚れを流水で完全に洗い流してください。

- 固く絞る: すすいだ後、水気をできる限り切ります。繊維の間に残った水分がカビの原因になります。

- 風通しの良い場所で干す: 浴室乾燥機や窓際など、風通しが良く、湿気がこもらない場所で吊るして保管します。S字フックなどを活用すると便利です。

週に一度、天日干しをするのも非常に効果的です。太陽光に含まれる紫外線には殺菌効果が期待でき、内部までしっかりと乾燥させることができます。これらの習慣を徹底するだけで、カビのリスクを大幅に減らし、ヘチマたわしを長く清潔に保つことができるでしょう。

たわしが黒い変色をする原因と対策

ヘチマたわしを使用していると、黒い斑点や全体的なくすみといった変色が見られることがあります。この「黒い」変色の原因は、主に二つ考えられます。

原因1:黒カビの発生

前述の通り、最も一般的な原因は黒カビです。湿った状態が続くことで発生するもので、衛生上好ましくありません。黒カビが見られた場合は、早めの対処が必要です。初期段階であれば、後述する漂白方法で除去できることもありますが、広範囲に広がってしまった場合は、残念ながら交換するのが賢明です。

原因2:ヘチマ自体の酵素による変色

もう一つの原因として、ヘチマ自体に含まれる酵素による自然な変色が挙げられます。これは、リンゴの切り口が茶色くなるのと同じ酸化現象の一種です。特に、収穫後の加工段階や使い始めに発生しやすく、カビとは異なり衛生的な問題はありません。

カビか自然な変色か見分けるのが難しい場合もありますが、不快な臭いがなく、点々とした斑点状でなければ、酵素による変色の可能性が高いです。日頃からしっかり乾燥させていれば、過度に心配する必要はありませんよ。

いずれにせよ、変色を防ぐ基本はやはり「乾燥」です。日々の正しいお手入れが、ヘチマたわしを美しく保つ秘訣となります。

汚れを落とすための漂白とお手入れ

ヘチマたわしを長く清潔に使い続けるためには、定期的なスペシャルケアが効果的です。臭いや雑菌、初期のカビが気になった際には、煮沸消毒や漂白を試してみましょう。

煮沸消毒

最も手軽で安全な方法は、煮沸消毒です。鍋にお湯を沸かし、ヘチマたわしを入れて2〜3分程度ぐつぐつと煮るだけ。熱に強いヘチマだからこそできるお手入れ方法で、多くの雑菌を死滅させることができます。月に1〜2回程度行うと、衛生的な状態を保ちやすくなります。

漂白剤の使用

黒カビが発生してしまった場合や、臭いが取れない場合には、漂白剤を使用する方法もあります。ただし、素材を傷める可能性があるため、注意が必要です。

注意:漂白剤を使用する際は、必ずゴム手袋を着用し、十分な換気を行ってください。

| 方法 | 手順 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 煮沸消毒 | 鍋で2~3分煮沸し、乾燥させる。 | ・手軽で安全 ・薬剤を使わない |

・頑固なカビは落とせない |

| 酸素系漂白剤 | 規定の濃度に薄めたお湯に30分ほど浸け置きし、よくすすいで乾燥させる。 | ・塩素系より素材に優しい ・消臭、除菌効果が高い |

・塩素系より漂白力は穏やか |

| 塩素系漂白剤 | 規定の濃度に薄めた水に10分程度浸け置きし、徹底的にすすいで乾燥させる。 | ・漂白力が非常に強い ・カビ除去に効果的 |

・素材を傷めやすい ・刺激臭がある |

塩素系漂白剤は最終手段と考え、まずは煮沸消毒や酸素系漂白剤から試すことをお勧めします。いずれの方法を用いた後も、成分が残らないよう十分すぎるほどすすぎ、しっかりと乾燥させることが鉄則です。

ヘチマたわしの自作と風呂掃除への応用

- 自宅でできるヘチマたわしの作り方

- たわし作りに適したヘチマの収穫時期

- ヘチマたわし作りで失敗しないポイント

- ヘチマたわしで始める快適な風呂掃除

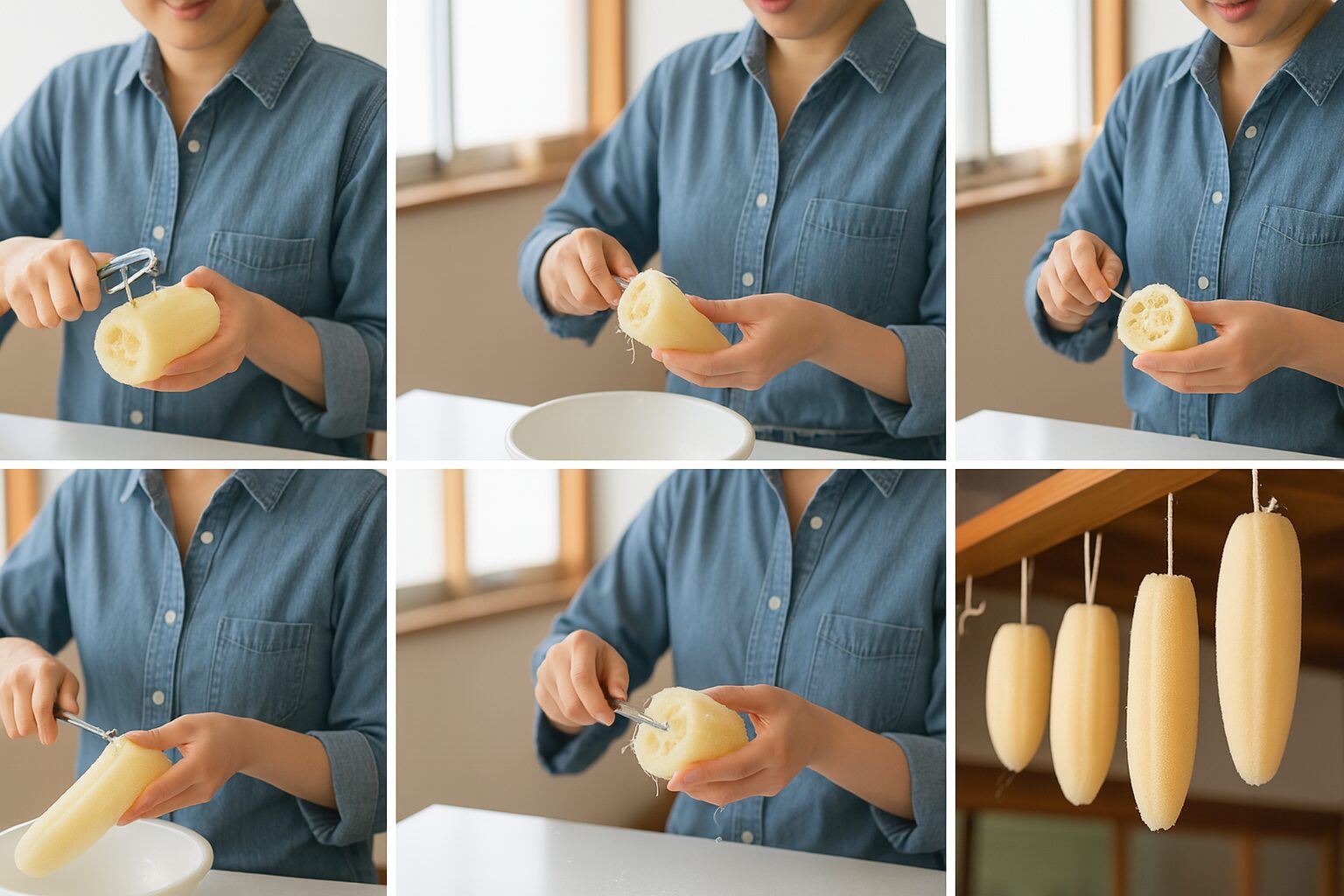

自宅でできるヘチマたわしの作り方

ヘチマは家庭菜園でも育てることができ、収穫した実を使ってたわしを自作する楽しみもあります。作り方にはいくつか方法がありますが、ここでは最も手軽で臭いも出にくい「自然乾燥法」を中心に、他の方法もご紹介します。

一番おすすめ!「自然乾燥法」

この方法は、収穫したヘチマをただ放置して乾燥させるだけという、最もシンプルな作り方です。

- 収穫したヘチマを、風通しの良い軒下などに吊るしたり、網の上に置いたりします。

- 数週間から1ヶ月半ほど放置すると、緑色だった皮が茶色くカラカラになります。

- 十分に乾燥したら、皮を手でバリバリと剥がします。卵の殻のように簡単に剥がれます。

- 中から種を振り出します。この種は来年また植えることができます。

- 最後に水で軽く洗い、汚れを落として完成です。

時間はかかりますが、手間や光熱費がかからず、腐敗臭も発生しないため、初心者の方に最適です。

時間短縮!「煮る方法」

早くたわしを完成させたい場合は、煮て作る方法もあります。

- ヘチマを15〜20cm程度の使いやすい長さにカットします。

- 大きな鍋にお湯を沸かし、カットしたヘチマを20〜30分ほど煮ます。

- 火傷に注意しながらお湯から取り出し、水で冷まします。

- 皮が柔らかくなっているので、手でつるんと剥きます。

- 種を取り出し、よく乾燥させたら完成です。

注意:煮る方法は強い青臭い匂いが発生することがあります。換気を十分に行ってください。

昔ながらの「水に浸ける方法」

ヘチマを水に浸けて実を腐らせ、繊維だけを取り出す伝統的な方法です。しかし、非常に強い腐敗臭が発生するため、現代の住宅環境ではあまりお勧めできません。

たわし作りに適したヘチマの収穫時期

質の良いたわしを作るためには、ヘチマを収穫するタイミングが非常に重要になります。収穫時期が早すぎても遅すぎても、うまくいかないことがあるのです。

たわし用のヘチマを収穫するのに最適な時期は、9月下旬から11月上旬ごろです。具体的な見極めのポイントは以下の通りです。

収穫時期の見極めポイント

- ツルの状態: ヘチマがぶら下がっているツルや葉が枯れ始め、茶色くなってきた頃。

- 実の色: 実の緑色が抜け、全体的に黄色っぽく、または茶色っぽく変色してきた頃。

- 重さ: 持ってみて、水分が抜けて明らかに軽くなっていると感じる頃。

- ヘタの部分: 実とツルをつなぐヘタの部分が乾燥して硬くなっている。

逆に、まだ実が青々としていて重い時期に収穫してしまうと、繊維が十分に発達しておらず、乾燥させても良いタワシになりません。一方で、収穫が遅すぎると、雨風にさらされて繊維が黒ずんでしまったり、脆くなったりすることがあります。

白くてきれいなたわしを作りたい場合は、実が黄色くなり始めたら早めに収穫し、雨の当たらない場所で追熟させながら乾燥させるのがコツです。

ヘチマたわし作りで失敗しないポイント

せっかく育てたヘチマ、たわし作りで失敗したくないですよね。いくつかのポイントを押さえておくことで、失敗のリスクを大きく減らすことができます。

失敗例1:収穫が早すぎて繊維が未熟

最も多い失敗が、焦って早く収穫してしまうことです。前述の通り、実がまだ青く重い状態で収穫すると、繊維が柔らかく、乾燥させてもスカスカの頼りないたわしになってしまいます。「枯れるまで待つ」くらいの気持ちで、じっくりと完熟させるのが成功の秘訣です。

失敗例2:乾燥が不十分でカビが発生

特に自然乾燥法の場合、風通しが悪い場所で乾燥させると、皮を剥く前に内部でカビが発生してしまうことがあります。必ず雨が当たらず、空気の流れがある場所を選んでください。地面に直接置くのではなく、網棚にのせたり、吊るしたりして、ヘチマ全体に空気が触れるようにするのが理想です。

失敗例3:種がうまく取り出せない

乾燥が不十分だと、種が繊維に張り付いてうまく取り出せないことがあります。カラカラに乾燥させれば、たわしを振るだけで簡単に種がこぼれ落ちてきます。もし種が残ってしまった場合は、水で洗いながら指や割り箸などで優しくかき出しましょう。

初めてのヘチマ栽培とたわし作りは、まさに自然相手の体験です。多少の変色や形の不揃いは、手作りならではの味と捉えるのも楽しみ方の一つですよ。焦らず、プロセスを楽しんでみてください。

ヘチマたわしで始める快適な風呂掃除

この記事では、ヘチマたわしを風呂掃除に活用するための様々な情報をご紹介しました。最後に、重要なポイントをリスト形式でまとめます。

- ヘチマたわしは天然繊維で湯垢や石鹸カスをしっかり落とす

- 使用前は水やお湯で十分に柔らかくするのが基本

- メリットは高い洗浄力と環境への優しさ

- デメリットは泡立ちの悪さとカビやすさ

- 耐久性は高く、適切なお手入れで3ヶ月から半年以上使える

- カビを防ぐには使用後の洗浄と風通しの良い場所での乾燥が必須

- 黒い変色はカビか酵素によるもので、乾燥が一番の対策

- 臭いやカビには煮沸消毒や酸素系漂白剤での手入れが有効

- たわしは自宅で簡単に自作でき、自然乾燥法が最も手軽

- たわし用のヘチマはツルが枯れて実が軽くなる9月下旬以降が収穫時期

- たわし作りで失敗しないコツは完熟させてから収穫すること

- 完全に乾燥させてから皮を剥くと作業がスムーズに進む

- 使い古したたわしは土に還すことができるサステナブルな道具

- 掃除用と体洗い用は分けて使うと衛生的

- ヘチマたわしを取り入れることで洗剤の使用量を減らせる可能性がある

ヘチマたわしをきっかけに、「もっと洗剤を使わない暮らしがしたい!」と思った方もいるのではないでしょうか。 そんな方のために、洗剤の代用品や水だけでできるお風呂掃除のテクニックをまとめた記事もご用意しています。きっと新しい発見がありますよ。