掃除の万能アイテムとして知られる重曹ですが、「いざ使おうと思ったら切らしていた」「この汚れは本当に重曹でいいのかな?」と感じた経験はありませんか。掃除で重曹の代わりを探している方のために、この記事では様々な代用品を化学的な視点から徹底解説します。

例えば、お菓子作りに使うベーキングパウダーが掃除に使えるのか、あるいは食用重曹を掃除に使っても問題ないのか、といった疑問に明確にお答えします。また、似たようなナチュラルクリーニング剤であるクエン酸との使い分けで悩んでいる方のために、クエン酸と重曹はどちらがどんな汚れに適しているのかも詳しく説明します。

さらに、酸素系漂白剤や身近な台所用洗剤、意外なものでは片栗粉や炭酸水まで、何が重曹の代わりになり、どのような使い方をすれば効果的なのかを深掘りしていきます。この記事を読めば、もう代用品選びでの失敗や後悔とは無縁になるでしょう。

記事のポイント

-

重曹とベーキングパウダーの成分的な違い

-

汚れの種類に応じた代用品の正しい使い分け

-

クエン酸や酸素系漂白剤など各アイテムの注意点

-

代用品を安全かつ効果的に活用するための知識

掃除で重曹の代わりになる?成分による向き不向き

-

ベーキングパウダーが掃除に不向きな理由

-

食用重曹は掃除に代用できるのか

-

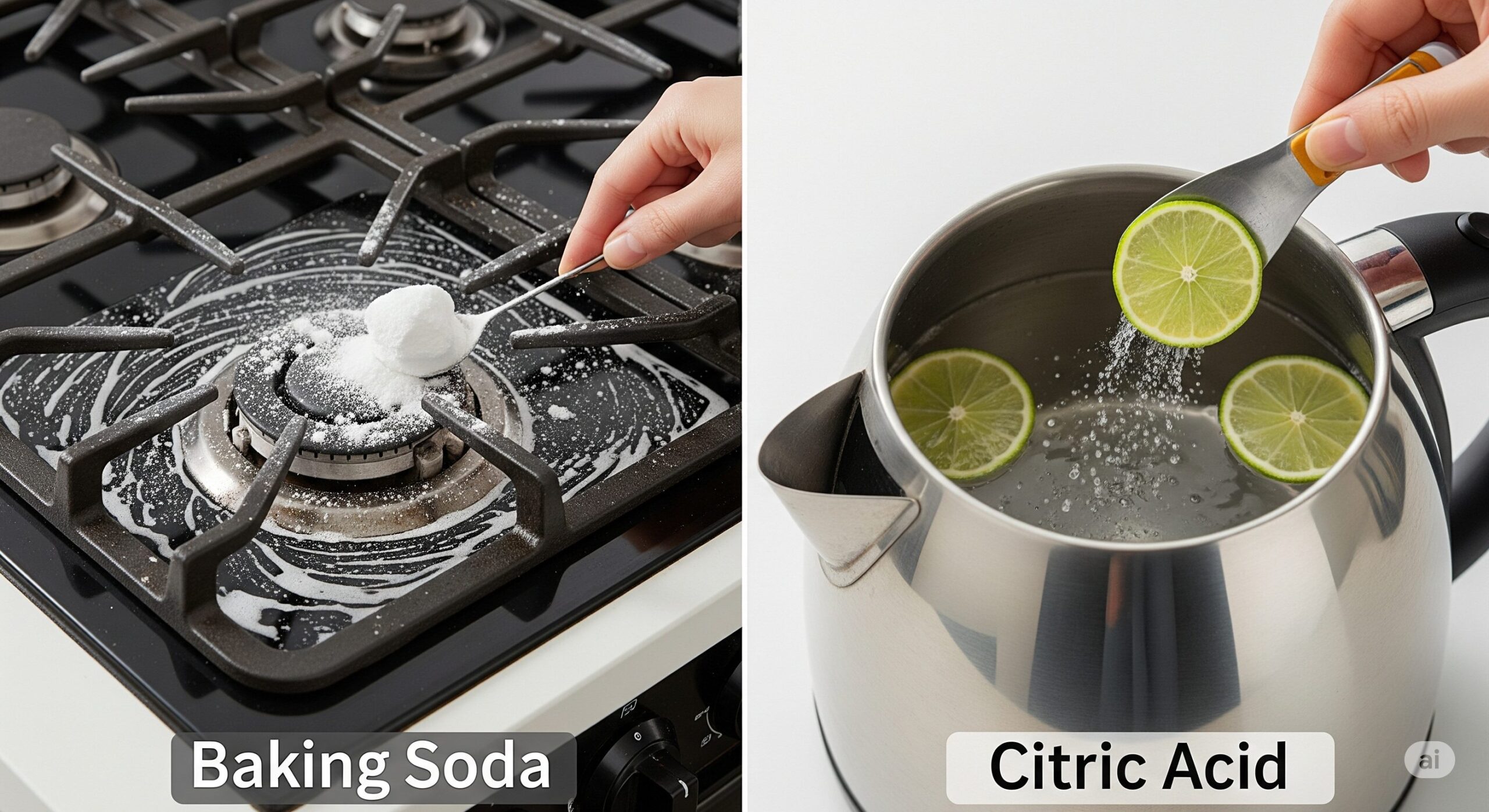

アルカリ性の汚れに効くクエン酸

-

結局クエン酸と重曹はどちらが良い?

-

軽い汚れ落としに役立つ炭酸水

ベーキングパウダーが掃除に不向きな理由

結論から言うと、お菓子作りに使うベーキングパウダーを重曹の代わりに掃除へ使うことはおすすめできません。成分が似ているため代用できると思われがちですが、掃除用途には不向きな物質が含まれているのがその理由です。

重曹の化学名は「炭酸水素ナトリウム」であり、これが弱アルカリ性の性質を持つことで酸性の汚れを中和し、洗浄効果を発揮します。一方、ベーキイングパウダーは、この炭酸水素ナトリウムに加えて、生地を膨らませるための酸性剤(酒石酸水素カリウムやリン酸カルシウムなど)と、保存中の反応を防ぐための分散剤(コーンスターチなどのでんぷん)が配合されています。

このコーンスターチが問題で、水と混ざると糊のような粘り気が出てしまいます。そのため、シンクなどを磨こうとすると、汚れを落とすどころか表面にベタベタした膜を作ってしまい、かえって汚れがこびりつく原因になりかねません。また、配合されている酸性剤が重曹のアルカリ性を打ち消してしまうため、本来期待される油汚れなどへの洗浄効果も大きく低下します。

このように、ベーキングパウダーはあくまで製菓用に最適化された製品です。掃除には、炭酸水素ナトリウム100%の重曹、または後述する適切な代用品を選ぶようにしましょう。

食用重曹は掃除に代用できるのか

食用として販売されている重曹を、掃除に使うことは全く問題ありません。スーパーなどで見かける重曹には「食用」と「掃除用(または工業用)」の表記がありますが、どちらも主成分は「炭酸水素ナトリウム」で同じ物質です。

では、なぜ表記が分かれているのでしょうか。これは、適用される法律の違いによるものです。食用重曹は「食品衛生法」に基づいて製造・管理されており、食品添加物としての安全性や純度の基準をクリアしています。一方、掃除用の重曹は特定の法律の適用を受けないため、製造工程の基準が異なり、食用に比べて安価で販売される傾向にあります。

したがって、純度が高く管理された食用重曹は、もちろん掃除にも安心して使用できます。手元に食用しかない場合は、ためらわずに掃除に活用してください。

ただし、注意点として、その逆、つまり掃除用の重曹を食用に使うことは絶対に避けるべきです。掃除用は食品としての安全基準を満たしている保証がなく、不純物が含まれている可能性も否定できません。コスト面を考えると、日常的な掃除には安価な掃除用を、料理には食用をと、明確に使い分けるのが最も合理的と言えるでしょう。

アルカリ性の汚れに効くクエン酸

クエン酸は、重曹と並んでナチュラルクリーニングの代表格ですが、その性質は重曹と正反対です。重曹が弱アルカリ性であるのに対し、クエン酸は酸性の性質を持っています。この性質の違いを理解することが、効果的な掃除の鍵となります。

クエン酸が最も得意とするのは、アルカリ性の汚れを中和して分解することです。

クエン酸が得意な汚れの具体例

代表的なアルカリ性の汚れには、以下のようなものがあります。

-

水アカ: 水道水に含まれるミネラル(カルシウムやマグネシウム)が固まった白い汚れ。シンクの蛇口回りや鏡、電気ポットの内部などに見られます。

-

石鹸カス: 石鹸成分と水道水のミネラルが反応してできる白いカス状の汚れ。浴室の壁や床、洗面器などに付着します。

-

トイレの黄ばみ(尿石): 尿に含まれるカルシウムなどが結晶化した、便器にこびりつく頑固な汚れです。アンモニア臭の原因にもなります。

これらの汚れに対して、クエン酸を水に溶かしたクエン酸スプレーを吹きかけたり、ペースト状にしてパックしたりすると、汚れが緩んで落としやすくなります。

一方で、クエン酸は油汚れや皮脂汚れといった「酸性の汚れ」にはほとんど効果がありません。また、塩素系の洗浄剤(カビ取り剤など)と混ざると、人体に有害な塩素ガスが発生する大変危険な化学反応を起こします。絶対に同時に使用しないでください。大理石や鉄などの金属は酸に弱く、サビや変質の原因となるため使用を避ける必要があります。

結局クエン酸と重曹はどちらが良い?

「クエン酸と重曹、どちらを使えばいいの?」という疑問は、ナチュラルクリーニングを始める多くの方が抱くものです。この問いへの答えは、「落としたい汚れの種類によって、正しく使い分けるのが最善」となります。

前述の通り、重曹は油汚れや皮脂、焦げ付きといった「酸性の汚れ」に強く、クエン酸は水アカや石鹸カス、尿石などの「アルカリ性の汚れ」に効果的です。それぞれの性質を理解し、汚れの正体を見極めて適材適所で活用することで、掃除の効率は格段に上がります。

以下の表に、それぞれの特徴と得意な汚れをまとめました。

|

特徴 |

重曹 |

クエン酸 |

|

液性 |

弱アルカリ性 |

酸性 |

|

得意な汚れ |

・キッチンの油汚れ |

・シンクや蛇口の水アカ |

|

苦手な汚れ |

水アカ、石鹸カス |

油汚れ、皮脂汚れ |

|

その他の効果 |

研磨作用、消臭効果 |

除菌効果、消臭効果 |

|

注意点 |

アルミ、銅、畳、漆器などへの使用は避ける |

塩素系製品との併用禁止。大理石、鉄製品への使用は避ける |

基本的には、これらを混ぜて使うことは推奨されません。アルカリ性と酸性が中和反応を起こし、お互いの洗浄効果を打ち消し合ってしまうためです。ただし、排水口の掃除など、重曹とクエン酸を反応させて発生する二酸化炭素の泡の力で、汚れを物理的に浮かせて剥がすという特殊な使い方もあります。しかし、これは例外的なケースであり、日常のほとんどの掃除シーンでは、それぞれを単独で使う方が高い効果を得られます。

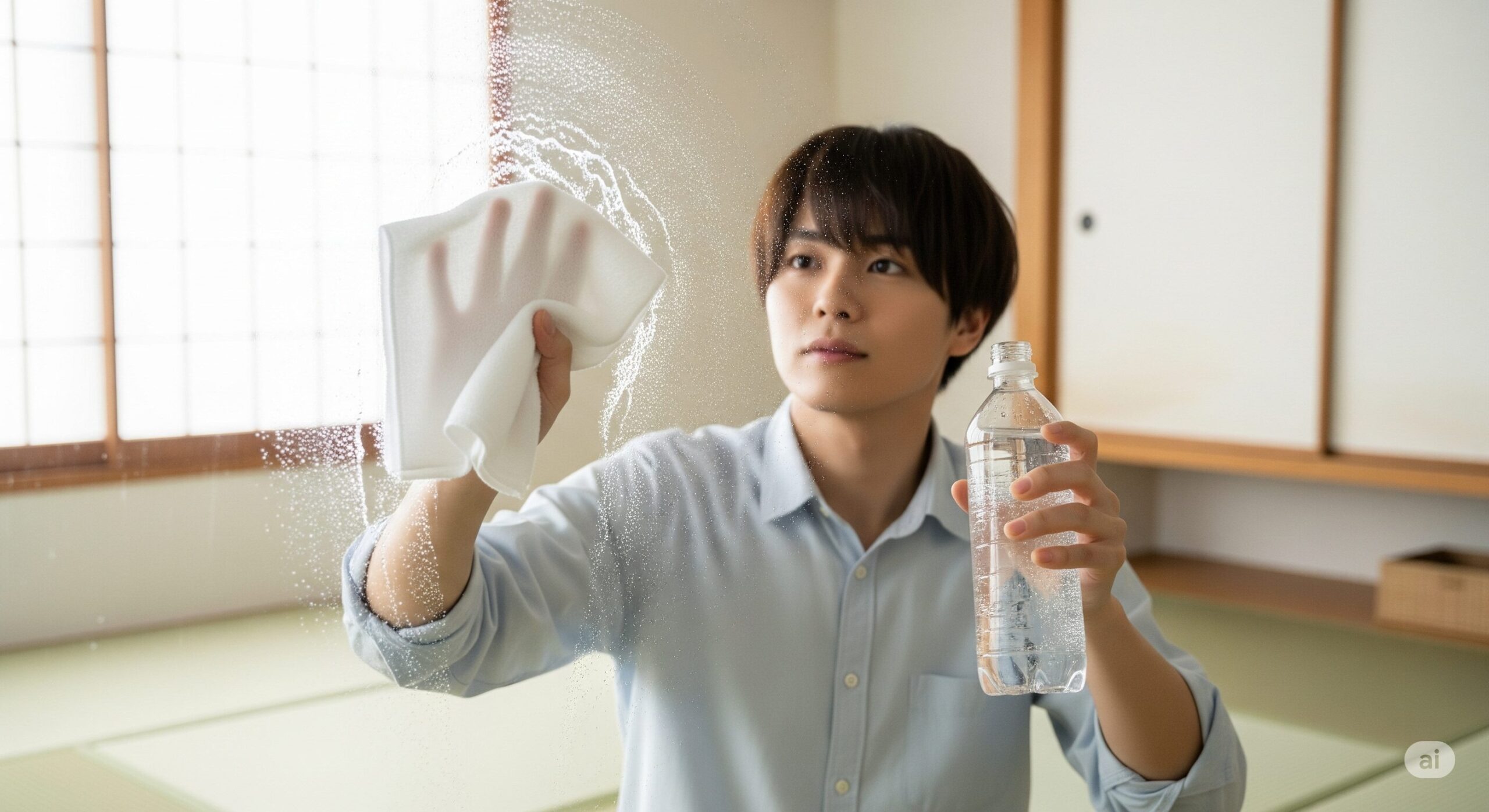

軽い汚れ落としに役立つ炭酸水

意外に思われるかもしれませんが、飲むための炭酸水も、状況によっては掃除に活用できます。ただし、これは重曹や他の洗剤のような化学的な洗浄作用を期待するものではありません。

炭酸水が掃除に役立つ理由は、水に溶け込んだ二酸化炭素が気泡となって汚れを物理的に浮かび上がらせる効果にあります。シュワシュワとした泡が、こびりつく前の軽い汚れの隙間に入り込み、表面から剥がしやすくしてくれるのです。

そのため、窓ガラスや鏡についた軽い手垢、スマートフォンの画面の指紋、あるいはテーブルの上にこぼした飲み物のベタつきなどを拭き取る際に効果を発揮します。柔らかい布に炭酸水を含ませて拭き、その後乾いた布で仕上げ拭きをすれば、スッキリと綺麗になります。

しかし、炭酸水には洗浄成分が含まれていないため、油汚れや水アカ、カビといった頑固な汚れに対する効果は期待できません。また、糖分や香料が含まれているフレーバー炭酸水は、掃除に使うと逆にベタつきの原因となるため、必ず無糖のプレーンな炭酸水を使いましょう。あくまで「ごく軽い汚れを手軽に落とすための裏技」程度に考えておくのが良いでしょう。

用途別!掃除で重曹の代わりになるアイテム一覧

-

漂白と除菌なら酸素系漂白剤

-

油汚れに強い台所用洗剤の併用

-

研磨効果も期待できる片栗粉の活用法

-

代用品を安全に使うための注意点

-

最適な掃除で重曹の代わりを見つける方法

漂白と除菌なら酸素系漂白剤

重曹の代わりとして、特に漂白や除菌、消臭といった目的で非常に強力な効果を発揮するのが「酸素系漂白剤」です。主成分は過炭酸ナトリウムで、これは重曹(炭酸水素ナトリウム)よりもアルカリ度が高い物質です。

酸素系漂白剤は、お湯(40℃~50℃が最適)に溶かすことで化学反応を起こし、活性酸素を発生させます。この活性酸素が、汚れや色素、ニオイの元を分解・除去するため、高い洗浄力が得られるのです。

酸素系漂白剤の得意な用途

-

衣類の黄ばみ・シミ抜き: 食べこぼしや汗ジミなどを綺麗に落とします。

-

布巾やタオルの漂白・除菌: ニオイもスッキリ取れます。

-

洗濯槽のカビ取り: 強力な発泡力で、洗濯槽の裏側にこびりついた黒カビを剥がし取ります。

-

排水口のぬめり取り: お湯と一緒に流し込むことで、ぬめりや詰まりを解消します。

-

食器の茶渋落とし: つけ置きするだけで茶渋が綺麗になります。

重曹にも消臭や軽い洗浄効果はありますが、漂白力や除菌力は酸素系漂白剤の方が格段に上です。ただし、ウールやシルクといった動物性繊維や、アルミ・銅などの金属製品には使えません。素材を傷める可能性があるため、使用前に必ず洗濯表示や注意書きを確認することが大切です。

油汚れに強い台所用洗剤の併用

キッチンのコンロ周りや換気扇にこびりついた、ベタベタの頑固な油汚れ。このような酸性の汚れは重曹が得意とするところですが、手元にない場合は「台所用洗剤」が有効な代わりとなります。

ほとんどの台所用洗剤は中性ですが、「界面活性剤」という成分が含まれています。この界面活性剤には、水と油のように本来混じり合わないものを混ぜ合わせる「乳化」という働きがあります。油汚れに洗剤をなじませることで、油が細かく分解されて水で洗い流せる状態になるのです。

重曹の代わりとして使うだけでなく、重曹と台所用洗剤を混ぜて使うことで、さらに洗浄力を高めることも可能です。少量の水と重曹、そして台所用洗剤を数滴混ぜてペースト状にすれば、「研磨作用(重曹)」と「乳化作用(洗剤)」の2つの効果を併せ持った強力なクレンザーになります。このペーストを油汚れに塗り、しばらく放置してからスポンジでこすれば、しつこい汚れも効率的に落とすことができます。

ただし、洗剤を使うため、掃除の後は洗剤成分が残らないよう、水拭きと乾拭きをしっかり行うことを心がけてください。

研磨効果も期待できる片栗粉の活用法

片栗粉が重曹の代わりになる、と聞くと驚くかもしれません。片栗粉(主成分:でんぷん)自体には、重曹のような化学的な洗浄効果や研磨作用はほとんどありません。片栗粉の役割は、他の洗浄剤と混ぜることで、その洗浄剤を汚れに長時間密着させる「パック効果」を高めることにあります。

片栗粉は水と混ぜて加熱すると粘り気が出ますが、水と混ぜるだけでもペースト状になります。この性質を利用するのです。

例えば、浴室の壁やゴムパッキンに生えた黒カビを落としたい場合、液体状のカビ取り剤を吹き付けてもすぐに垂れてしまい、十分な効果が得られないことがあります。そこで、カビ取り剤に片栗粉を混ぜてペースト状にし、カビの部分に塗りつけてラップで覆い、しばらく放置します。こうすることで洗浄成分が蒸発せず、カビにしっかりと浸透し、根元から分解しやすくなります。

同様に、クエン酸と混ぜてペーストを作れば、シンクの側面など垂直な面の水アカ取りにも応用できます。

ただし、片栗粉は栄養豊富なでんぷんであるため、掃除の後に洗い残しがあると、それが新たなカビや雑菌の温床になってしまうという大きなデメリットがあります。使用後は、水で念入りに洗い流すことが非常に重要です。

代用品を安全に使うための注意点

重曹の代わりに様々なアイテムを使う際には、効果を最大限に引き出すと同時に、トラブルを避けるための注意点を守ることが不可欠です。安全で快適な掃除のために、以下のポイントを必ず確認してください。

使用できない素材の確認

洗剤の性質によっては、特定の素材を傷めたり、変色・変質させたりすることがあります。

-

アルカリ性(重曹、セスキ炭酸ソーダ、酸素系漂白剤など): アルミ、銅、真鍮などの金属、畳、漆器、木製家具(白木など無垢材)、車の塗装面などへの使用は避けてください。アルミは黒く変色する性質があります。

-

酸性(クエン酸など): 鉄などの金属(サビの原因)、大理石(溶けて艶がなくなる)、コンクリート、塩素系製品との併用は厳禁です。

混ぜるな危険の徹底

特に危険なのが、酸性の洗浄剤(クエン酸など)と塩素系の洗浄剤(カビ取りハイターなど)の組み合わせです。これらが混ざると、有毒な塩素ガスが発生し、吸い込むと命に関わる重大な事故につながります。絶対に同時に使ったり、同じ場所で連続して使ったりしないでください。

肌荒れ防止のための手袋着用

重曹やセスキ炭酸ソーダ、酸素系漂白剤といったアルカリ性の洗剤は、タンパク質を分解する性質があります。素手で長時間触れていると、皮膚のタンパク質が溶かされてしまい、手荒れや乾燥の原因となります。掃除の際は、ゴム手袋を着用することを習慣づけましょう。

事前のパッチテストの推奨

高価な家具やデリケートな素材に使う前には、必ず目立たない場所で試す「パッチテスト」を行いましょう。少量の洗剤を塗り、数分放置してから拭き取り、変色や傷などが起きないかを確認してから本格的に使用することで、失敗を防ぐことができます。

最適な掃除で重曹の代わりを見つける方法

この記事では、掃除で重曹の代わりになる様々なアイテムとその使い方を解説してきました。最適な代用品を見つけるためには、汚れの性質を理解し、各アイテムの特性を知ることが鍵となります。最後に、重要なポイントをまとめます。

-

重曹の代わりを探す際はまず汚れが「酸性」か「アルカリ性」かを見極める

-

ベーキングパウダーはコーンスターチが含まれるため掃除には不向き

-

食用重曹は掃除に使えるがコストが高めなので掃除用との使い分けが賢明

-

重曹は「酸性の汚れ(油汚れ、皮脂、焦げ付き)」に強い弱アルカリ性

-

クエン酸は「アルカリ性の汚れ(水アカ、石鹸カス、尿石)」に強い酸性

-

重曹とクエン酸は効果を打ち消し合うため基本的には単独で使用する

-

漂白や除菌、洗濯槽のカビ取りには重曹より強力な酸素系漂白剤が最適

-

酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)は40~50℃のお湯で効果を発揮する

-

頑固な油汚れには台所用洗剤の「界面活性剤」による乳化作用が有効

-

重曹と台所用洗剤を混ぜると研磨作用と乳化作用で洗浄力がアップする

-

片栗粉は洗浄剤を汚れに密着させる「パック効果」を高めるのに役立つ

-

片栗粉を使った後は洗い残しがカビの原因になるため念入りにすすぐ

-

炭酸水は洗浄成分はないが気泡の力でごく軽い汚れを浮かせて落とせる

-

代用品を使う際はアルミや大理石など使えない素材を必ず確認する

-

クエン酸と塩素系漂白剤の混合は有毒ガスが発生するため絶対に避ける